Текст ролика на Ютюб-канале Комитета 100.

«Слушай пластинку — смотри картинку»!

Здравствуйте, уважаемые зрители!

В качестве названия ролика я выбрал заголовок одной из своих статей на сайте Комитета 100. Дальше будет понятно, о чём идёт речь.

Эпиграфом к статье взяты строки поэта Даниила Хармса о некоем мистере, который «Видит горы и леса, облака и небеса. Но не видит ничего, что под носом у него». Это как нельзя лучше характеризует участников дискуссий по вопросу загрязнения нашей с вами среды обитания.

Потому что многие, например, глядят в небо и видят там химтрейлы. И заключают, что все беды приключаются из-за того, что «кто-то, кое-где нас порой травит». Я спросил у приверженца «теории химтрейлов», а чем травят то? «Ну, оксиды азота распыляют, от которых у людей возникает лёгочный пневмонит. А коронавируса никакого нет!» — был ответ. Химтрейлы в небе видим, а что под носом — не замечаем!

Зачем кому-то специально распылять оксиды азота, которые в высоких концентрациях действительно вызывают отёк лёгких, если каждый из нас их сам весьма успешно распыляет, например, садясь за руль своего автомобиля? Потому что оксиды азота образуются в каждом высокотемпературном процессе сжигания любого вида топлива, если в качестве окислителя подается атмосферный воздух, содержащий, как известно, более 70 объёмных процентов молекулярного азота N2.

Нет личного автомобиля? Не беда — если ездите на общественном транспорте, покупаете выращенные на азотных удобрениях овощи и фрукты, которые развозят грузовики, получаете тепло для квартиры от ТЭЦ и котельных, даже работающих на «чистом» природном газе — значит, распыляете, распыляете, распыляете!

Я уже не говорю о химической промышленности, выпускающей самую различную, нужную всем людям продукцию — азотные удобрения, краски, кислоту и так далее, в результате чего в воздух выбрасывается вся линейка оксидов азота, которая показана сейчас на рисунке.

Но поводом к нынешнему рассказу послужила дискуссия, которая возникла после размещения на нашем сайте перевода статьи из газеты «Гардиан», в которой сообщалось об исследовании учёных, определивших, что глобальное химические загрязнение уже далеко вышло за границы безопасного состояния планетарной среды обитания.

Людям, доверяющим учёным было вполне достаточно такого развёрнутого интервью. У нас, как водится, отрицатели реальности стали пытать: «какие учёные, откуда, огласите весь список».

Оглашаю: авторы оригинального исследования, которое я скачал по Бауманскому доступу к научной базе — 14 учёных из университетов и исследовательских центров Швеции, Швейцарии, Дании, Великобритании и Канады. Какая вам разница, какие учёные и откуда? Если люди занимаются исследованием окружающего мира, то они получают сходные результаты. Если же занимаются болтологией, как Катасонов и Делягин с Вассерманом, которых вы, кстати, избрали в депутаты Госдумы — то результат может получиться кому какой угодно, даже противоречащий не только здравому смыслу, но и всем физическим и биологическим законам. Видимо, получать результат, нужный режиму и «втираться в доверие» к гражданам — это главное свойство кандидатов, а как иначе получилось, что после смерти Жореса Алферова, в Думе не осталось ни одного реального учёного-исследователя?

Но речь пойдёт о том, как видят проблему загрязнения не избиратели, а люди образованные, может быть даже высококлассные специалисты в своей очень узкой сфере деятельности. Цитирую комментарий сертифицированного гештальт-психолога Анны Южной на упомянутую статью «Гардиан»: «Природа Земли нестабильна абсолютно всегда, все попытки рассуждать о какой-то „границе“ — невежество. И да, не забываем о том, что „планетарное загрязнение“ — это нонсенс. Все загрязнения локальны…».

Первое утверждение напомнило мне выражение, часто звучащее в программах Рен ТВ — «возможности человека безграничны»! Смешно, потому что откачай кислород из воздуха, которым дышит человек до уровня менее 10% — и человеку настанет крышка в течение пары минут. Такие случаи бывали на производстве, когда помещения из-за утечки из хранилища заполнялись инертным газом, чаще всего аргоном. Он тяжелее воздуха и способен вытеснять кислород из замкнутых объёмов. Вот вам и граница безграничных возможностей!

Владимир Иванович Вернадский в очерке «Биосфера. Область жизни», показал, что в планетарной среде обитания есть границы существования биологических организмов, включая человека. Параметры «поля жизни», по которым можно определить ограничения, перечислены на рисунке.

Поэтому для людей, знакомых с биогеохимической теорией Вернадского не составляет труда указать причину современного экологического кризиса биосферы или точнее сказать — цивилизационного барьера на пути развития человечества. Потому что биосфера, обладающая колоссальным опытом 4 миллиарда лет непрерывной эволюции, способна преодолеть любой мыслимый катаклизм и кризис, а вот человечество, с его мизерным опытом созидания и огромным опытом разрушения — может навсегда исчезнуть с лица Земли. Как писал Рэй Бредбери, «И никто и никто и слезы не прольёт, если сгинет навек человеческий род».

Биосфера прекрасно работала до человека, сможет и дальше так же успешно развиваться без человека. Это не запугивание, а понимание существующих рисков. Современный цивилизационный барьер создан руками людей, построивших свою техносферу так, что она расширила поле жизни человека по температуре, энергии и пище, но сузила по химизму среды, повсеместно повысив концентрации вредных веществ. Вот так — за всё в этой жизни приходится платить или расплачиваться.

Второе высказывание напомнило мне выражение другого товарища, который искренне полагал, что выбросы в атмосферу производятся в одном месте, а он вдыхает воздух совсем из другого места.

Так вот, открою вам глаза на правду — оказывается, в атмосфере есть ветры! Они то и производят перемешивание воздушных масс не только в пределах одного полушария, но даже переносят загрязнители из одного полушария в другое. Поэтому выбросили что-то в воздух в Австралии, а поймали — в Северной Америке. И наоборот.

«Оно же всё разлагается!» — говорите? А вот и не всё. В базу данных Американского химического общества внесено порядка двух миллионов записей об известных веществах. Конечно, не все они широко распространены, но как пишет статья «Гардиан» — в промышленности используется более 350 тысяч веществ, которые могут попадать в атмосферные выбросы, сбросы сточных вод и вывозиться на полигоны твёрдых отходов.

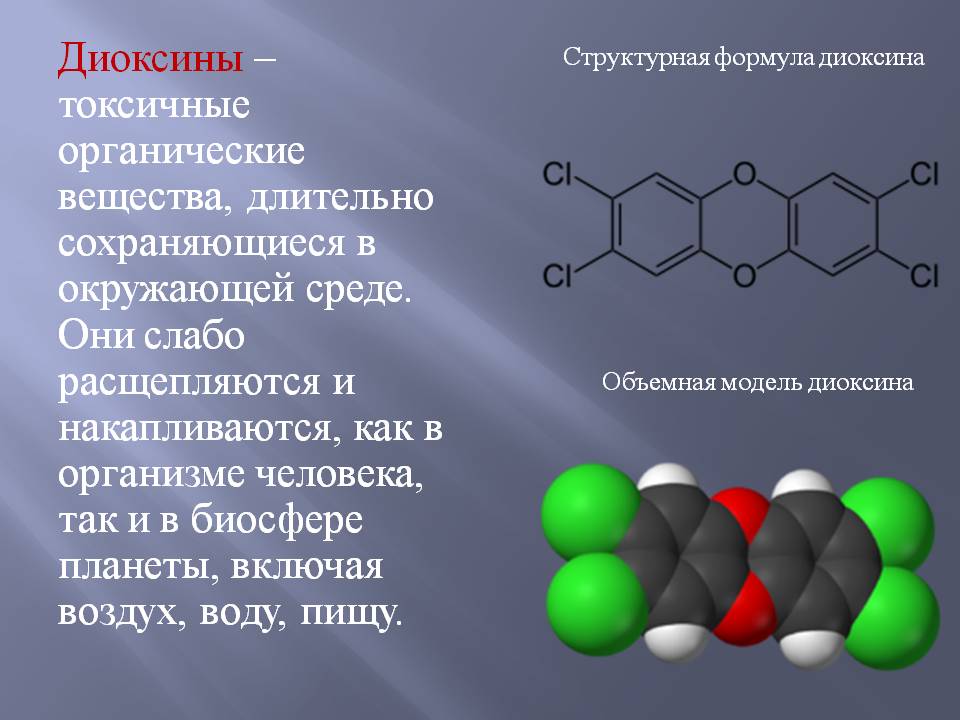

Среди них есть суперустойчивые супертоксиканты — чрезвычайно токсичные вещества, которые к тому же практически не разлагаются в окружающей среде. Это — бензапирен и все полихлорированные углеводороды: диоксины, бифенилы, пестицид ДДТ, известный как дихлор-дифенил-трихлор-метил-метан, и так далее. Диоксины, например, образуются при сжигании ПВХ пластмасс на открытом воздухе. Жжёте пластик на даче? Тогда диоксины идут к вам! Величина смертельной дозы диоксинов составляет всего 1 микрограмм (!) на 1 кг живого веса, что значительно меньше, чем у боевых отравляющих веществ, того же нервно-паралитического яда «Новичок», например.

Не попали в воздух, попали в воду? Пожалуйста — весь Мировой океан пронизан течениями. Поэтому пестицид ДДТ обнаружили в 1964 г. в организме пингвинов Адели, хотя никаких садов, полей и огородов в Антарктиде нет. Принесло течением. Интересно, что спустя 40 лет концентрация ДДТ в организме пингвинов не уменьшилась, несмотря на запрет использования его в сельском хозяйстве. Не доверяете учёным? Тогда сами поезжайте и проверьте, вместо того, чтобы отрицать объективные данные исследователей, которые мало того, что сведущи в химии и биологии, так ещё и не побоялись в Антарктиде пожить.

Ах, да, если непонятно, как пестициды, которые применяют на суше попадают в океан, то объясняю. Все реки текут! А куда? В итоге, почти вся вода рек как видимых, так и невидимых, текущих в почве, оказывается в том или ином океане, в зависимости от водосборных бассейнов, карта которых показана на рисунке. Черным отмечены замкнутые водосборы, но в их пределах тоже возможно распространение загрязнителей на больших территориях.

Теперь информация для тех, кто уверен, что его-то загрязнители никак не достанут. Потому что он в квартире заперся или гуляет по сельской местности. Вот тут как раз и возникает вопрос: «А под носом то что?» Про углекислый газ забыли? Да, действительно, СО2 обычно не считается токсичным веществом, потому что он вырабатывается в процессе обмена веществ человека и в организме у нас содержится в больших количествах. Поэтому его для нас как бы нет. Но он есть и способен приводить к заболеваниям, то есть нарушать физиологические функции.

Порог острого воздействия углекислого газа составляет 1000 ppm или 0,1 % по объёму, при превышении которого у человека после не очень продолжительного воздействия проявляются клинические признаки воспаления носоглотки в виде кашля, чихания, покраснения глаз, головной боли. Это известный в медицине «Синдром больного здания». Почему же он часто встречается в помещениях, несмотря на вентиляцию? Потому что нормирование содержания СО2 производится не на основе физиологических показателей, а по «степени удовлетворённости» граждан качеством воздуха, то есть политически.

Так, ГОСТ 30494-2011 устанавливает показанные на рисунке значения допустимых концентраций диоксида углерода в жилых и общественных зданиях. Странно, что нормы предусматривают превышение содержания углекислого газа больше, чем порог острого воздействия 1000 ppm, определяя такое качество воздуха как «допустимое». В то время как состояние среды, вызывающее функциональные нарушения в работе органов и физиологических систем организма человека должно классифицироваться как «вредное». Вторым «подводным камнем» является указание для разработчиков систем вентиляции, что его «допустимое содержание в помещениях принимают сверх содержания СО2 в наружном воздухе». При этом в самом ГОСТе приводится таблица со среднегодовыми значениями концентрации загрязнителей в атмосфере, согласно которой примерное содержание СО2 в наружном воздухе составляет для сельской местности: 350 ppm; для небольшого города: 370 ppm; для крупного города: 400 ppm.

Поэтому, даже при хорошо работающей вентиляции, в помещениях здания, расположенного в центре большого города, концентрация СО2 в воздухе оптимального качества будет не ниже 800 ppm, а в воздухе допустимого качества — 1400 ppm! То есть, будет превышен порог острого воздействия углекислоты на человека, что приведёт к проявлению синдрома больного здания.

Почему качество воздушной среды наиболее важно? Элементарно! Наибольшее воздействие на организм оказывает та среда, которую мы поглощаем в наибольших количествах. В минуту мы вдыхаем от 15 до 20 раз по 500 миллилитров воздуха, за сутки, получается, пропускаем через себя от 10 до 15 кг воздуха. За те же сутки мы выпиваем воды не более 2-х литров, а еды употребляем — 1,5 килограмма. Цифры красноречивы, но эфир, почему то забит исключительно едой. Разного рода клоуны буквально вопят: «Вы умрёте, если съедите сырник с зажаренной корочкой!» Так вот, очередная правда, которую от вас тщательно скрывали официальные органы пропаганды: пережаренная котлета вас не убьёт, а диоксины или углекислый газ в воздухе — вполне могут.

Поэтому вопрос — а вы знаете, какая концентрация СО2 в помещении, в котором вы сейчас сидите? Никогда не задумывались? А зря! Думаете, что проектировщики здания о вас позаботились? Если они позаботились, то в точном соответствии с ГОСТами, а в действительности даже правильно спроектированная и грамотно смонтированная система вентиляции может в дальнейшем не обеспечивать свои функции вследствие того, что слишком много людей в помещение набилось или соседи сверху при ремонте воздуховоды перекрыли. Значит учёным — не доверяете, а незнайкам-проектировщикам и пьяным строителям — доверяете. Думаете, что для них ваше здоровье бесценно?

Нет уж, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Измерить концентрацию СО2 в воздухе очень просто с помощью прибора, который выпускают в Новосибирском Академгородке.

Вот я меряю и получаю примерно 810 ppm. По ГОСТу отнимаем от 810 внутренних 400 ppm наружных и получаем, что воздух у меня оптимального качества, почти высококачественный, так как помещение добавляет только 410 ppm. Однако дышу я не ГОСТом, а носом. Поэтому вдыхаю реальные 810 ppm, что превышает так называемую комфортную «границу Петтенкофера» в 800 ppm, за которой у человека начинаются проблемы — возникает усталость, слабость, сонливость, падает концентрация внимания, увеличивается число ошибок в работе. Так что — «граждане, будьте бдительны»! Более подробно про углекислый газ и его измерение написано в статье «Что у нас под носом? Человек и углекислый газ», доступной по ссылке: https://k100.space/chto-u-nas-pod-nosom-chelovek-i-uglekislyj-gaz/

а так же в статье «Родителям детей-водолазов», рассказывающей о проблемах школьных зданий. https://k100.space/roditelyam-detej-vodolazov/

В сельской местности тоже наблюдается рост концентрации СО2 в атмосфере, которая едина, как уже было показано. Поэтому концентрация углекислого газа растёт, например, в воздухе на побережье в Австралии, или на Гавайских островах даже посреди океанской местности, как показано на рисунке, хотя сжигают топливо, например, в России. Ну, хорошо, хорошо, в США автомобили больше бензина сжигают. Согласен. Все любят на автомобилях ездить. Это ещё раз показывает, что нет каких-то отдельных злобных акул-«загрязнителей» окружающей среды и «белых и пушистых» мирных обывателей.

Благами техносферы пользуются все? Все. Значит и виноваты в ухудшении качества среды все. Это надо понимать, чтобы не тешить себя напрасными иллюзиями, а принять участие в преодолении экологического барьера на пути развития человечества.

Благодарю за внимание! Счастливо оставаться!